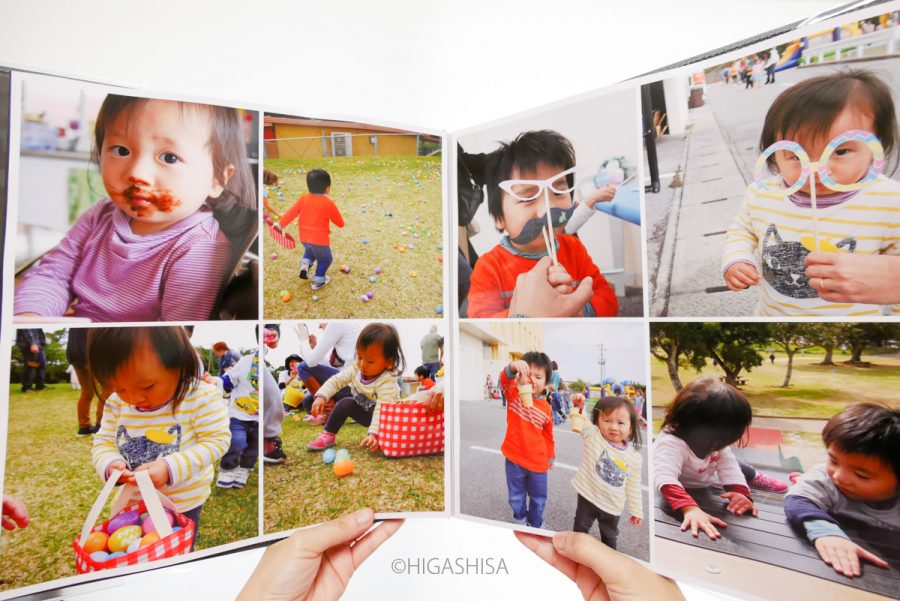

入園・入学、卒園・卒業は子どもの成長過程における大きな節目です。ランドセルを背負った初々しい姿や、胸いっぱいの門出の瞬間は、ぜひフォトブックとして残したい特別なシーンです。本記事では、フォトブックサービス比較ガイドでご紹介している中から、卒業・入学シーンに特におすすめのサービスや、思い出をより感動的に残すためのフォトブック作成のコツをご紹介します。

100冊以上のフォトブックを作成してきた経験から、小学生の娘と中学生の息子の成長記録を通じて学んだ、卒業・入学という特別なシーンを最高の形で残すための具体的なテクニックをお伝えします。

ミーさん

子どもの卒園式と入学式の写真、たくさん撮ったものの、そのままスマホに眠ったままになっています。特別な日だからこそ、きちんとフォトブックにしたいけど、どんな風にまとめたら良いのかわからなくて…

シーサー先生

お気持ちよくわかります。卒業・入学の瞬間は子どもの成長記録の中でも特別なシーンですね。実は私も小学生の娘と中学生の息子の記録を残してきましたが、いくつかのコツを押さえるだけで、思い出が何倍も輝くフォトブックが作れます。今日はその秘訣をご紹介しましょう!

卒業・入学記念フォトブックの魅力と価値

卒業・入学という人生の大きな節目を記録するフォトブックには、他の一般的なフォトブックにはない特別な価値があります。

- 親子共に感動を呼び起こす思い出のタイムカプセル

- 「あの頃」を鮮明に記録する貴重な人生のマイルストーン

- 子どもの成長の証として、時間が経つほど価値が増す宝物

- 祖父母や親戚への特別な贈り物として喜ばれる

- 子どもが大人になった時に振り返る自己アイデンティティの源泉

私自身、保育園から中学校までの入学・卒業シーンを含む20冊以上の成長記録フォトブックを作成してきた中で、子どもたちが最も頻繁に手に取るのが、この「卒業・入学」の記録だということに気づきました。

特に小学校の卒業と入学は、子どもの生活や環境が大きく変わる重要な転機です。ランドセルを背負った初々しい姿や、友達や先生との別れを惜しむ姿など、その瞬間の感情や表情は一生の宝物になります。

事前準備が成功の鍵:撮影計画と写真収集のコツ

感動的なフォトブックを作るための成功の秘訣は、実は「事前の準備」にあります。私の経験から、撮影前の計画と写真収集に関するポイントをご紹介します。

撮影計画:何を残したいかを明確にする

卒業・入学シーンを撮影する前に、以下の要素を考慮した撮影計画を立てましょう。

- STEP

撮影したいシーンをリストアップ

式当日の制服姿、友達との写真、先生との写真、校舎・教室の様子、ランドセルや制服の詳細写真など、撮り忘れないようにリストを作成。

- STEP

成長比較用の「定点観測」ショットを計画

入学式と同じ場所・同じ構図で卒業時も撮影したり、身長の変化がわかるよう親と並んだ写真を撮るなど、比較できるカットを意識。

- STEP

「物」の変化も記録する

新品のランドセルと6年間使ったランドセルの比較、入学時と卒業時の上履き、文房具など、物の変化も感動を呼ぶ重要な要素。

- STEP

撮影機材と設定の確認

スマホのバッテリー確認、ストレージ容量の確保、カメラの設定確認を事前に。式典中は撮影チャンスが限られるため、準備は入念に。

写真収集:多様な視点とシーンを集める

私が20冊以上の入学・卒業記念フォトブックを作る中で気づいたのは、多面的な視点から写真を集めることの重要性です。

- 友達の親とのシェア:クラスメイトの親と「写真シェア」を約束しておき、自分が撮影できなかった瞬間をカバー

- マクロとミクロの視点:全体写真だけでなく、胸につけた名札、机に置かれた教科書、靴箱の名前など細部も撮影

- 式前・式後のシーン:準備している姿、緊張した表情、終了後のほっとした表情など、式典以外の瞬間も重要

- 環境の記録:校舎、教室、通学路など、子どもの生活環境を示す写真も撮っておくと年月が経ってから価値が増す

- インタビュー的要素:「将来の夢は?」「好きな科目は?」などの質問への回答をメモし、写真と一緒に残す

特に小学校入学時と卒業時の比較は、子どもの成長を劇的に感じられる貴重な記録になります。同じ場所での写真、親と並んだ時の身長差、制服の着こなし方の変化など、「定点観測」的な写真は必ず撮るようにしましょう。

ミーさん

なるほど!事前に写真計画を立てておくだけで、こんなに違うんですね。特に「物の変化」という視点は思いつきませんでした。息子のランドセルはかなりボロボロになっていて、入学時との比較写真を撮ったら面白そうです!

シーサー先生

その通りです!息子のランドセルの入学時と卒業時の比較は、フォトブックの中でも特に感動を誘う一ページになりますよ。6年間の歩みが目に見える形で現れるので、祖父母にプレゼントする時も喜ばれます。また、校舎や教室の写真も忘れずに撮っておくと、環境の変化も記録できます。

感動を呼ぶフォトブックの構成と演出テクニック

実際に卒業・入学記念フォトブックを作成する際の、効果的な構成法と演出テクニックをご紹介します。これらのテクニックは、私が実際に子どもたちの記録を20冊以上作成する中で有効だと実感したものです。

おすすめの基本構成パターン

卒業・入学記念フォトブックの構成は、大きく分けて3つのパターンがあります。それぞれのメリットを踏まえて、お子さんの性格や撮影した写真の特性に合わせて選んでみてください。

| 構成パターン | 特徴 | おすすめの状況 |

|---|---|---|

| 時系列型 | 入学準備→入学式→学校生活→卒業準備→卒業式の流れで構成 | 小学校全体の成長記録と合わせて作成する場合 |

| ビフォーアフター型 | 入学時と卒業時の比較を中心に構成 | 入学時からの成長変化を強調したい場合 |

| テーマ別型 | 友達との思い出、先生との思い出、行事の思い出など、テーマごとに構成 | 写真が多く、特定のテーマでまとめたい場合 |

私の経験では、小学校入学・卒業の記念フォトブックでは「ビフォーアフター型」が最も感動を呼ぶ構成となりました。6年間という長い期間での子どもの成長が一目で分かるからです。

効果的な演出テクニック5選

フォトブックの内容をより魅力的に見せる、具体的な演出テクニックをご紹介します。

同じ場所で撮影した入学時と卒業時の写真を見開きページに並べて配置します。例えば、学校の校門前、教室の机に座った姿、ランドセルを背負った全身写真などを入学時と卒業時で比較できるよう並べると、一目で成長が分かります。

我が家では小学生の娘と、中学生の息子の入学・卒業時に、必ず「玄関前での制服姿」と「親と並んだ全身写真」を撮影し、見開きページで比較する構成にしています。特に身長の伸びが分かる親との比較写真は、祖父母にも大変喜ばれました。

入学時と卒業時の「モノ」の変化を並べて表示することで、時の流れを実感できます。特におすすめなのは以下の比較です:

- 新品のランドセルと6年間使い込んだランドセル

- 入学時と卒業時の上履き(サイズの違いも記録)

- 筆箱や文房具の変化

- 制服の着こなしの変化

- 同じ教科書を持つ姿(小1と小6の国語など)

特に息子のランドセルは6年間で見違えるほど変化し、そのビフォーアフター写真はフォトブックの中でも最も感動を呼ぶページになりました。

写真だけでなく、その時々の子どもの言葉や思いを記録することで、フォトブックに深みが増します。例えば:

- 入学時の「将来の夢」と卒業時の「将来の夢」の比較

- 担任の先生からのメッセージ

- 卒業文集からの抜粋

- 友達からのメッセージ

- 親から子どもへの手紙

娘のフォトブックでは、入学時に「ケーキ屋さん」だった将来の夢が、卒業時には「パティシエ」に変わっていて、夢が具体化していく様子が微笑ましく、とても印象的なページになりました。

子どもだけでなく、周りの環境の写真も入れることで、時代背景も含めた記録になります。

- 学校の外観(建て替えや改修があった場合は特に重要)

- 教室の様子(黒板からデジタル機器への変化など)

- 通学路の風景

- 入学式・卒業式の会場設営

- その年の流行していたキャラクターグッズや文房具

息子の小学校は在学中に校舎の一部が改築され、入学時と卒業時では外観が変わっていました。この変化も記録として残したことで、学校の歴史の一部を切り取ることができました。また、保育園の卒園記念では、園舎や教室、園庭など思い出の場所の写真を多く取り入れました。

卒業・入学という感情的なテーマに合わせて、デザイン面でも工夫を凝らしましょう。

- 入学は明るい春のイメージ、卒業はちょっと切なさを含んだ色調

- 学校のカラー(校章の色や制服の色)に合わせたデザイン

- 桜や卒業証書などのモチーフを活用したデザイン

- 学校生活を象徴するアイコン(ランドセル、黒板、校舎など)の使用

- 年表形式のタイムラインを用いた構成

娘の小学校入学記念フォトブックでは、学校の校章の色(緑色)をアクセントに使い、フォトブック全体に統一感を持たせました。また、卒業記念フォトブックでは、桜のモチーフを随所に用いて卒業の春らしさを表現しました。

子育て世代に最適な卒業・入学記念フォトブックサービス

100冊以上のフォトブック作成経験から、卒業・入学記念に特におすすめのサービスをご紹介します。

| サービス名 | おすすめポイント | 適した用途 |

|---|---|---|

| マイブック | 高品質なハードカバー、フルフラット製本、豊富なテンプレート | 長期保存用・祖父母へのギフト |

| フォトバック | 高級感のあるデザイン、上質な用紙、質感の良い製本 | 特別な贈り物用・卒業式のフォーマルな雰囲気に |

| しまうまプリント | 手頃な価格、多様なサイズ展開、約1週間での短納期 | 複数冊作成・友達への配布用・コスト重視 |

私の場合、息子の中学入学記念にはマイブックのハードカバータイプを選びました。質感が良く、中学3年間の大切な記録として長く残せるからです。また、娘の保育園卒園記念にはしまうまプリントのA5サイズを選び、コストを抑えながらも十分な品質でクラスの友達家族に配布用として複数冊作成しました。

ミーさん

サービスによって特徴がそれぞれあるんですね。祖父母にプレゼントするなら高品質なマイブックで、友達と共有するなら手頃なしまうまプリントというように、用途に合わせて選ぶと良いんですね!

シーサー先生

その通りです!最近のフォトブックサービスは多様化していて、目的に合わせて選べるようになっています。特に卒業・入学は一生に一度の特別な機会なので、少し予算をかけてもより質の高いものを選ぶと、後から見返したときに満足度が高いですよ。特に見開きページがフラットに開くタイプは、入学式や卒業式の集合写真などを大きく見やすく配置できるのでおすすめです!

忙しい子育て世代のための時短テクニック

子育て中の親にとって、最大の課題は「時間不足」です。小学生の娘と中学生の息子の行事や日常に追われながらも、20冊以上のフォトブックを作り続けられた私の時短テクニックをご紹介します。

あらかじめフォルダを作成しておく

入学式や卒業式が決まったら、すぐにスマホに専用フォルダを作成しておきましょう。「小学校入学」「小学校卒業」など、イベント名を明確にしたフォルダを用意し、撮影した写真をその場で振り分けておくと、後の作業が格段に効率化されます。

私は入学式や卒業式の1ヶ月前には専用フォルダを作成し、事前準備の様子から写真を保存しておくようにしています。時系列で並ぶため、後からフォトブックを作成する際にも流れが分かりやすくなります。

写真選びの効率化

写真選びに時間がかかりすぎないよう、効率的な方法を取り入れましょう。

- STEP

3段階選別法

1回目:明らかにブレているものや不要なものを削除

2回目:★マークを付けて候補を30%程度に絞る

3回目:実際にフォトブックに使う写真だけを最終選別 - STEP

15分ルール

写真選びは1回15分までと決めて、細切れ時間を活用する。通勤時間や子どもの習い事の待ち時間など、隙間時間を有効活用。

- STEP

構成先行法

写真を選ぶ前に、フォトブックの大まかな構成(何ページで、どんなセクションにするか)を先に決めておき、必要な写真数を見積もる。

私が実践している「15分ルール」は特に効果的です。子どもの習い事の待ち時間や通勤時間など、隙間時間を活用することで、負担感なくフォトブック作成を進められます。「今日は3ページ分だけ」と小さなゴールを設定するのもコツです。

テンプレートの活用

ゼロから作るのではなく、各サービスが提供するテンプレートを活用しましょう。特に卒業・入学向けのテンプレートは、洗練されたデザインが多く、時間短縮に大きく貢献します。

マイブックやフォトバックには学校生活や卒業式をテーマにした専用テンプレートがあり、写真を当てはめるだけで完成度の高いフォトブックが作れます。テンプレートの一部デザインを変更することもできるので、オリジナリティも出せます。

- 完璧を求めすぎる:全ての写真が完璧でなくても、記録としての価値はある

- 同じ構図の写真を複数残す:似たような写真は思い切って1枚だけに絞る

- 全てのシーンを網羅しようとする:100%の記録より、80%でも完成させる方が価値がある

- 一度に全てを仕上げようとする:作業を分割し、少しずつ進める意識を持つ

よくある失敗と対策

20冊以上の卒業・入学記念フォトブックを作成する中で、私自身が経験した失敗と、その対策をご紹介します。

Q

入学式や卒業式当日に写真を撮り忘れてしまった場合、どうすれば良いですか?

A

これは実際によくある失敗です。息子の小学校入学式では緊張して撮影し忘れたシーンがありました。対策としては:

- クラスの友達の親御さんと事前に「写真シェア」の約束をしておく

- 学校公式の写真販売があれば利用する

- 式の数日後に同じ場所で疑似的な記念写真を撮影する

- 翌日以降の「制服姿」や「登校シーン」の写真も価値ある記録になる

Q

フォトブック作成を先延ばしにしてしまい、時間が経ってしまうことがよくあります。どうすれば計画通りに作成できますか?

A

私も娘の保育園卒園フォトブックを1年以上先延ばしにした経験があります。効果的だった対策は:

- 具体的な期日を設定する(例:「○月○日までに完成させる」)

- カレンダーに作業日を事前に記入しておく

- 「1日15分」など、小さな目標設定で継続的に進める

- 友人や家族に「作る宣言」をして自分を追い込む

- 祖父母へのプレゼントなど、外部要因での期限を設ける

Q

写真の枚数が多すぎて、どれを選べばいいか迷ってしまいます。効率的な選び方はありますか?

A

息子の中学入学では300枚以上の写真から選別する必要がありました。効果的だった方法は:

- まず必ず入れたい「マスト写真」を10-15枚程度選ぶ

- フォトブックの構成(何ページで、どんなセクション)を先に決めておく

- 各ページに何枚の写真が必要かを計算し、必要枚数だけを選ぶ

- 似たような写真が複数ある場合は、表情が最も良いものを1枚だけ選ぶ

- 「迷ったら入れない」という割り切りも時には必要

まとめ:子どもの大切な節目を輝かせるフォトブック作り

卒業・入学の記念フォトブックは、単なる写真アルバムではなく、子どもの成長の軌跡を記録する貴重なタイムカプセルです。100冊以上のフォトブック作成経験から、特に大切だと感じるポイントをまとめます:

- 事前準備の重要性:撮影計画を立て、必要な写真を意識的に撮影する

- 成長比較の効果:入学時と卒業時の定点観測写真や物の変化を記録する

- 環境も含めた記録:学校や教室、通学路など、子どもを取り巻く環境も撮影する

- 言葉の記録の価値:写真だけでなく、その時々の言葉や思いも残す

- 時短意識の大切さ:完璧を目指さず、継続的に少しずつ進める姿勢を持つ

特に小学生の娘と中学生の息子の入学・卒業の記録を通じて実感したのは、「入学時と同じ構図での卒業時写真」の価値です。成長の比較が一目でわかる定点観測写真は、何年経っても感動を呼び起こす特別なものになります。

また、卒業・入学記念フォトブックは家族だけでなく、祖父母や親戚への贈り物としても大変喜ばれます。特に遠方に住む祖父母には、子どもの成長の証としてかけがえのない価値を持ちます。

フォトブック作りに完璧はありません。大切なのは、その時々の子どもの姿や感情を、あなたの視点で残すこと。これからもフォトブックを通じて、子どもの成長を記録し、家族の宝物を増やしていってください。

この記事が、あなたの卒業・入学記念フォトブック作りの一助となれば幸いです。

シーサー先生

フォトブック作りで大切なのは、技術的な完璧さよりも「残そうとする気持ち」です。小学校入学時のランドセルと卒業時のランドセルの比較写真一枚でも、6年間の歩みが感じられる宝物になります。時間がない中でも、少しずつ作業を進め、子どもの成長の記録を形に残していきましょう!

関連記事

卒業・入学記念フォトブック作成の参考になる関連記事もご覧ください:

- 【2025年最新】子育て家族におすすめのフォトブックサービス徹底比較

- フォトブック 失敗しない作り方 6つのコツ

- 子どもの成長記録フォトブック作成完全ガイド

- スマホ写真の整理術:フォトブック作成を効率化する方法

- 七五三写真どうする?実家用のフォトブックをマイブックで制作しました

※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部が当サイトに還元されることがありますが、紹介している商品やサービスに関する評価は、100冊以上の実際の作成経験に基づく正直な感想です。