子どもの成長は驚くほど早く、気づけば「あの頃の写真、もっと撮っておけばよかった」と後悔することがあります。スマートフォンの普及で写真を撮ること自体は簡単になりましたが、デジタルデータとして眠らせたままでは、いつか見返す機会も減ってしまいます。そこで大切なのが、子どもの成長記録をフォトブックとして形に残すことです。

このページでは、フォトブックサービス比較の詳細情報として、子どもの成長記録に特化したフォトブックの作り方を解説します。0歳の赤ちゃんから小学生まで、年齢別の最適な構成や写真選びのコツ、そして忙しい子育て世代でも継続して作り続けられるヒントをお伝えします。

シーサー先生

こんにちは!フォトブック研究家のシーサー先生です。7年間で100冊以上のフォトブックを作ってきた経験から、お子さんの成長記録を素敵に残すコツをお伝えします。

ミーさん

私も2人の子どもの写真をスマホでたくさん撮ってるんですが、どうやって整理したらいいのか分からなくて…。フォトブックにするのってハードルが高そうに感じるんですよね。

目次

子どもの成長記録フォトブックを作る意義

まず、なぜ写真をスマホやパソコンに保存するだけでなく、フォトブックとして残すことが大切なのでしょうか。その理由は大きく4つあります。

- 時系列で整理され、ストーリーとして残る:写真アプリの中ではバラバラの写真も、フォトブックでは成長のストーリーとして整理されます。

- 物理的に手元に残る安心感:クラウドサービスが終了したり、アカウントにアクセスできなくなったりするリスクがありません。

- 子ども自身が手に取って見られる:デジタルデバイスを介さずに、子どもが自分で手に取って成長の記録を確認できます。

- 家族の共有体験になる:家族でフォトブックを見ながら「あの時はこうだったね」と会話が生まれ、絆が深まります。

特に3つ目の「子ども自身が手に取って見られる」点は重要です。私自身、子どもの成長記録フォトブックを作り続けてきましたが、子どもたちが自分のフォトブックを何度も見返す様子を見ると、「作って良かった」と心から思います。

あるとき5歳になった長男が「僕が赤ちゃんのときはどんな顔だった?」と聞いてきたことがありました。その時、すぐに0歳の頃のフォトブックを取り出して見せることができた時の喜ぶ顔は忘れられません。そして「お母さん、僕のこと好きだったの?」という質問に、フォトブックを指差しながら「このたくさんの写真を見てごらん。どれだけママがあなたのことを大切に思っていたか分かるでしょう?」と伝えることができました。

シーサー先生

子どもの成長フォトブックは、単なる写真集ではなく、「あなたはいつも愛されていた」というメッセージを伝える大切な媒体なんですよ。

成長記録フォトブックの基本構成

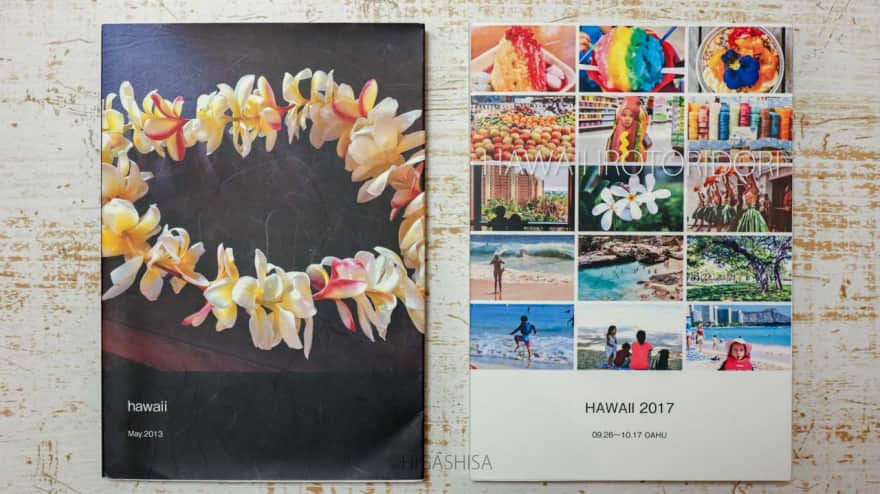

子どもの成長記録フォトブックを作る際、まず考えたいのが「どんな区切りで作るか」という点です。主な作成パターンとしては、以下の3つがあります。

- 年齢別パターン:「0歳の記録」「1歳の記録」など、1歳ごとに1冊作成

- イベント別パターン:「初めての七五三」「小学校入学」など、特別なイベントごとに作成

- 年度別パターン:「2024年の記録」など、1年間の出来事をまとめて作成

私の経験から、最も続けやすいのは「年齢別パターン」です。子どもの成長は1歳ごとに大きく変わるため、区切りが明確で作りやすいのです。また、年齢別に作ることで、「1歳の頃はどうだったかな?」といった具体的な振り返りがしやすくなります。

ただし、忙しい子育て世代にとっては、毎年作るのも負担になることがあります。その場合は、0-2歳は年齢別、それ以降は2年分をまとめて、といった柔軟な対応も良いでしょう。特に成長が著しい乳幼児期は細かく記録し、幼稚園・保育園期以降はまとめるというアプローチです。

ミーさん

年齢別に作るのは分かりやすいけど、フォトブックのサイズはどうやって選べばいいですか?毎回違うと棚に並べたときにバラバラになりそう…

シーサー先生

良い質問ですね!成長記録フォトブックは長期的に作り続けるものなので、サイズとフォーマットを統一することをおすすめします。A5サイズが持ちやすさと見やすさのバランスが良く、本棚に並べたときに統一感が出ますよ。

フォトブックのフォーマット選び

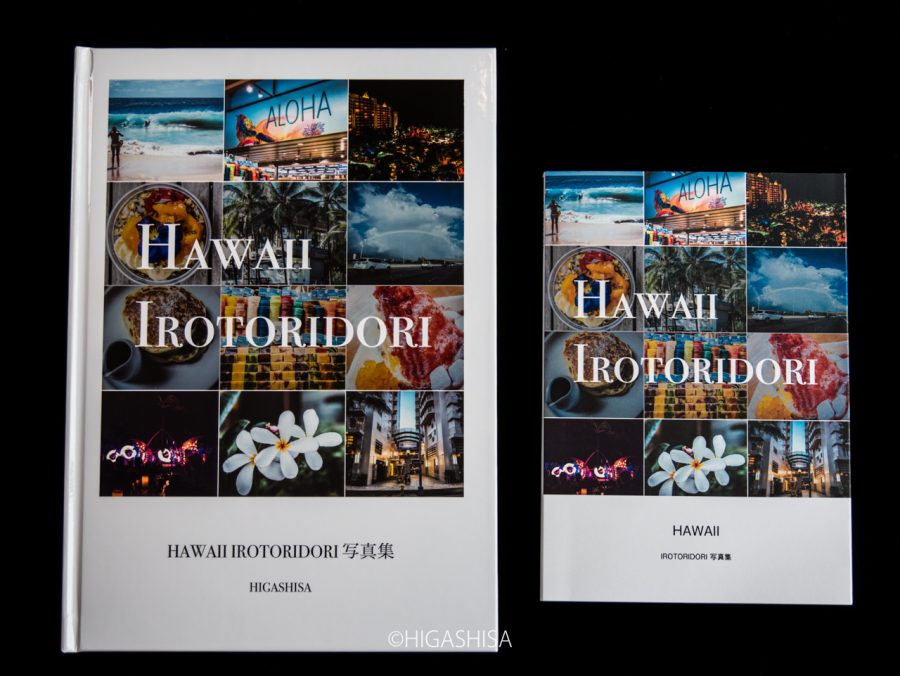

子どもの成長記録フォトブックを作る際は、以下のフォーマットがおすすめです:

- サイズ:A5またはA5スクエア(手に持ちやすく、見やすいサイズ)

- ページ数:60〜80ページ(年齢別フォトブックの場合の目安)

- 表紙タイプ:ハードカバー(長期保存と耐久性を考慮)

- 製本タイプ:無線綴じまたはフラット製本(価格と使いやすさのバランス)

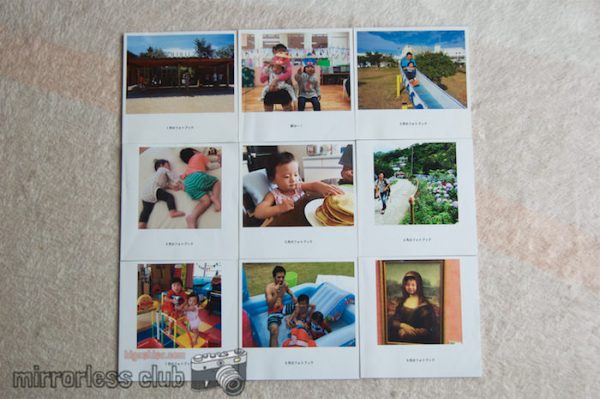

特にサイズと表紙タイプを統一すると、本棚に並べたときの見栄えが良くなります。私の場合は、マイブックのA5サイズハードカバーで統一して作成し、子どもの年齢ごとに表紙の色を変えるという工夫をしています。

また、コスト面を考慮する場合は、しまうまプリントのA5サイズも良い選択肢です。年齢別に毎年作るとなると費用も積み重なるので、サービス選びの際は長期的なコストバランスも検討しましょう。

0歳児の成長記録フォトブック

生まれたばかりの赤ちゃんの成長は驚くほど早く、月齢ごとに大きく変化します。0歳のフォトブックは特に見返す機会が多いので、しっかりと作りこむ価値があります。

0歳フォトブックの基本構成

0歳のフォトブックは、以下のような構成がおすすめです:

- STEP

誕生〜生後1ヶ月

ここは多めのページ数を割り当てましょう。出産直後の写真、病院での様子、お家に帰ってきた日の写真など、記念となる瞬間を丁寧に残します。

- STEP

月齢別の成長記録(2〜11ヶ月)

各月齢ごとに4〜6ページを割り当て、その月の成長の様子や初めての出来事などを記録します。月齢ごとに「できるようになったこと」「好きな食べ物」「体重・身長」などを記入するのもおすすめです。

- STEP

特別なイベント

初めてのお宮参り、お食い初め、ハーフバースデー、1歳の誕生日など、特別なイベントのページを設けます。

- STEP

季節の思い出

初めての夏、初めてのクリスマスなど、季節の行事や思い出を記録するページを作ります。

0歳フォトブックの写真選びのコツ

0歳の赤ちゃんは特に写真が多くなりがちです。効果的な写真選びのポイントを紹介します:

- 表情のバリエーション:笑顔、真剣な顔、泣き顔など、様々な表情を入れると生き生きとしたフォトブックになります。

- 成長が分かる定点観測:同じ場所や同じぬいぐるみと一緒に毎月撮影した写真があれば、成長の変化が一目で分かります。

- 日常の細部を記録:使っていたおもちゃ、お気に入りの洋服、よく寝ていた場所など、あとから「そういえばこんなものがあったね」と懐かしめる日常の細部も大切です。

- 家族との触れ合い:パパやママ、兄弟姉妹、祖父母との触れ合いの様子も忘れずに入れましょう。

シーサー先生

0歳のフォトブックで特におすすめなのが「月齢カード」との写真です。月齢カードと一緒に撮った写真を並べると、成長の変化が一目瞭然ですよ。カードがなくても、毎月同じぬいぐるみと一緒に撮るだけでも効果的です。

0歳フォトブック作成の実践テクニック

0歳のフォトブックを作る際のプロのテクニックをいくつか紹介します:

- 妊娠中の写真も含める:導入部分にマタニティフォトやエコー写真を入れると、ストーリーとして完成度が高まります。

- 短いコメントを添える:「初めて笑った日」「はいはいを始めた日」など、簡単なコメントを添えると思い出が鮮明に残ります。

- 成長データをグラフ化:身長・体重の推移を簡単なグラフにして入れると、成長の記録として分かりやすくなります。

- 手形・足形を入れる:生まれたときの手形・足形の写真があれば、成長の原点として貴重な記録になります。

- 親からのメッセージページを作る:フォトブックの最後に、1歳の誕生日を迎えた子どもへのメッセージを書いたページを入れると、将来子どもが読んだときに特別な価値を持ちます。

特に5つ目の「親からのメッセージ」は、後々子どもが大きくなったときに非常に価値のある部分になります。短くても構いませんので、その時の親の気持ちを素直に書いておくことをおすすめします。

ミーさん

0歳の写真は本当にたくさんあって、選ぶのが大変そう…。どのくらいの量を目安にしたらいいですか?

シーサー先生

0歳は特に写真が多くなりがちですね。目安としては、「月齢ごとに10〜15枚、特別なイベントごとに5〜10枚」程度が適切です。全部入れようとするとキリがないので、「この瞬間だけは絶対残したい」という写真を中心に選ぶことをおすすめします。

0歳の写真選びのコツとして、毎月の月末に「今月のベスト10枚」を選んでおくという方法もあります。翌月になるとまた新しい写真がたくさん増えるので、その都度選んでおくと、あとでフォトブックを作るときに迷わずに済みます。詳しくはスマホ写真の整理術をご覧ください。

1-2歳児の成長記録フォトブック

1-2歳になると、歩き始めたり言葉を話し始めたりと、大きな成長が見られる時期です。活動的になるこの時期のフォトブックは、動きのある写真を中心に構成するとよいでしょう。

1-2歳フォトブックの基本構成

1-2歳児のフォトブックは、次のような構成がおすすめです:

- STEP

成長の記録

歩き始めた瞬間、初めて話した言葉、食事の様子など、大きな成長の瞬間を記録します。3ヶ月ごとの区切りで、「できるようになったこと」をまとめるのも効果的です。

- STEP

日常生活の様子

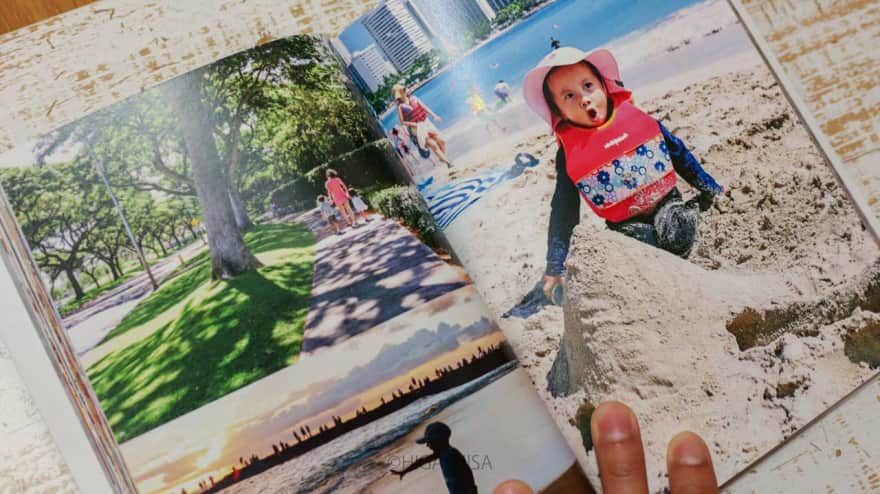

お気に入りのおもちゃで遊ぶ様子、公園での遊び、お風呂タイムなど、日常生活のかわいい瞬間を集めます。この年齢になると表情も豊かになるので、笑顔や驚いた顔、真剣な顔など様々な表情を捉えましょう。

- STEP

特別なイベント

1歳・2歳の誕生日、初めての家族旅行、季節の行事(七夕、ハロウィン、クリスマスなど)の思い出を記録します。

- STEP

人間関係

保育園での様子、お友達との交流、家族との触れ合いなど、人間関係の広がりを記録するパートを設けるのも良いでしょう。

1-2歳フォトブックの写真選びのコツ

活発に動き回るようになる1-2歳児の写真選びのポイントは以下の通りです:

- 動きのある写真:歩く、走る、ジャンプするなど、動きのある瞬間を捉えた写真を入れましょう。

- 「初めて」の瞬間:初めて自分でスプーンを使った日、初めて積み木を積んだ日など、成長の節目となる「初めて」の瞬間を大切に記録しましょう。

- 興味・関心の記録:特定のキャラクターやおもちゃへの興味、好きな食べ物など、その時期の興味や関心を示す写真も貴重な記録になります。

- 服装や持ち物の詳細:よく着ていた服、いつも持ち歩いていたぬいぐるみなど、その時期を象徴するアイテムも含めると、後から見たときに「そういえばこれ好きだったね」と思い出のきっかけになります。

シーサー先生

この時期の子どもは本当に動きが速く、上手に写真を撮るのが難しいものです。少しピンボケしていても、その子らしい自然な表情や動きが捉えられていれば、立派な「記録」として価値があります。完璧な写真を求めすぎないことも大切ですよ。

1-2歳児の写真は、子どもが自分からポーズを取ることが少ないため、自然な表情や動きを捉えることが重要です。「パパ、ママを見て!」と声をかけたときの振り向きざまの表情など、計算されていない瞬間に魅力的な写真が撮れることが多いです。

1-2歳フォトブック作成の実践テクニック

1-2歳児のフォトブックをより魅力的にするテクニックを紹介します:

- 「よく言っていた言葉」リスト:この時期に話し始める独特の言い回しや、よく使っていた言葉のリストを作るページを設けると、後から見返したときに懐かしさが増します。

- 手形・絵の成長記録:1歳と2歳の手形比較や、初めて描いたお絵かきなどを入れると、成長の記録として興味深いページになります。

- 好き嫌いリスト:好きな食べ物・嫌いな食べ物、好きな遊び・嫌いな遊びなどのリストも、その時期の子どもの個性を表す良い記録になります。

- 連続写真のコラージュ:同じ動作(例:積み木を積む、服を着る)を連続で撮った写真をコラージュすると、集中する様子や試行錯誤の過程が伝わる魅力的なページになります。

- 親の目線・子どもの目線の対比:同じ場所での親の視点(上から)と子どもの視点(目の高さ)で撮った写真の対比も面白いページになります。

特に1つ目の「よく言っていた言葉」は、後から確実に忘れてしまう貴重な情報です。「くるま」を「ぶーぶー」と言っていた時期や、独特の言い回しなど、思い出せるうちにメモしておくことをおすすめします。

ミーさん

1歳の子どもを保育園に預けている間は写真が撮れないので、記録が抜けてしまうのが心配です。どうしたらいいでしょうか?

シーサー先生

良い質問ですね!保育園からもらう連絡帳や行事の写真、壁面作品の写真なども大切な記録です。週末や朝晩の家族との時間をしっかり記録すれば、十分素敵なフォトブックになりますよ。また、保育園での様子は「保育園での成長」というテーマページにまとめると、記録の抜けではなく、ひとつのカテゴリとして自然に見えます。

3-5歳児(幼稚園・保育園期)の成長記録フォトブック

3-5歳になると、幼稚園や保育園での生活が中心となり、友達との関わりや、様々な行事・活動への参加など、社会性の発達が目立つ時期です。この時期のフォトブックは、子どもの世界の広がりを記録することに重点を置くとよいでしょう。

幼稚園・保育園期フォトブックの基本構成

3-5歳児のフォトブックは、以下のような構成がおすすめです:

- STEP

園生活の記録

入園式、運動会、発表会、遠足などの行事写真や、普段の園での様子を記録します。製作物や描いた絵なども写真に収めておくと良い記録になります。

- STEP

友達との思い出

友達と遊ぶ様子、お友達の家への訪問、公園やイベントでの交流など、社会性の発達を示す写真をまとめます。

- STEP

家族での思い出

家族旅行、誕生日パーティー、日常の家族の触れ合いなど、家族との絆を示す写真を集めます。

- STEP

趣味や特技の発達

この時期から始める習い事(水泳、ピアノ、体操など)や、絵を描く、積み木で作るなど、特定の趣味や得意なことが見えてくる様子を記録します。

- STEP

成長の記録

身長・体重の記録、できるようになったこと(ひらがなを読む、自分で服を着る、箸を使うなど)を記録するページを設けます。

幼稚園・保育園期の写真選びのコツ

3-5歳児の写真選びで特に意識したいポイントは以下の通りです:

- 「自分で」の瞬間:「自分で」何かをやり遂げた様子(自分で服を着た、自分でお弁当を食べた、自分で作ったなど)の写真は、自立心の発達を示す貴重な記録です。

- 集中している表情:何かに熱中している表情や姿は、その子の個性や興味を表す大切な写真です。

- 他者との関わり:友達や先生、家族との関わりの中での表情や行動は、社会性の発達を示す重要な記録です。

- 創作物や作品:描いた絵、作った工作、書いた文字などの創作物も写真に収めておくと、創造性や細かいスキルの発達が分かります。

- 環境や背景の記録:当時の部屋の様子、よく行った公園、通っていた園の外観なども、時代背景を示す重要な要素として含めると良いでしょう。

シーサー先生

幼稚園・保育園の行事写真は、園から配布される公式写真も大切ですが、できれば行事の前後の様子も残しておくと、より思い出深いフォトブックになります。例えば、運動会の前に練習している様子や、行事の後に「楽しかったね」と話している瞬間なども記録してみましょう。

幼稚園・保育園期フォトブック作成の実践テクニック

3-5歳児のフォトブックをさらに充実させるテクニックを紹介します:

- インタビューページ:「将来の夢は?」「好きな食べ物は?」など、シンプルな質問への答えを記録するページを作ると、その時期の思考や価値観が分かる貴重な資料になります。

- 作品ギャラリー:描いた絵や工作の写真をギャラリーのようにまとめたページを作ると、創造性の発達が分かります。

- 「一日の過ごし方」ページ:朝起きてから夜寝るまでの一日の流れを写真で記録したページを作ると、生活習慣や日常の様子が分かります。

- 「お気に入り」コレクション:好きな本、テレビ番組、おもちゃなど、その時期の「お気に入り」をまとめたページも、時代を感じられる記録になります。

- 子どもが撮った写真コーナー:この年齢になると、子ども自身にカメラを持たせて写真を撮らせることもできます。子どもの視点で撮影された写真も一部取り入れると、独特の視点が楽しいページになります。

5つ目の「子どもが撮った写真」は特におすすめです。子どもの目線で撮られた写真は、大人では思いつかない角度や被写体が捉えられていることがあり、子どもの興味や視点を知る貴重な資料になります。

ミーさん

子どもの作品や絵もたくさんあるのですが、すべて保存できないので悩んでいます。フォトブックにするときはどうしたらいいでしょうか?

シーサー先生

子どもの作品は確かに保存が大変ですよね。私のおすすめは、作品をきれいに撮影して写真に残し、特に思い入れのある数点だけを実物で保存するという方法です。平面の絵や習字は、スキャナーでデータ化するとより鮮明に残せます。フォトブックには、時期ごとに代表的な作品や、成長が感じられる作品を選んで載せると良いでしょう。

小学生の成長記録フォトブック

小学生になると、学校生活を中心とした新しい環境での成長が始まります。学習面での成長や、クラブ活動、友人関係の広がりなど、様々な側面での発達が見られる時期です。

小学生フォトブックの基本構成

小学生のフォトブックは、以下のような構成がおすすめです:

- STEP

学校生活

入学式、運動会、音楽会、遠足、授業の様子など、学校での行事や日常を記録します。学校から配布される学校だよりや通知表のコピーなども含めると良いでしょう。

- STEP

学校生活

入学式、運動会、音楽会、遠足、授業の様子など、学校での行事や日常を記録します。学校から配布される学校だよりや通知表のコピーなども含めると良いでしょう。

- STEP

習い事・クラブ活動

スポーツ、音楽、習字など、特定の習い事やクラブ活動での様子を記録します。練習風景や発表会、試合などの写真を含めましょう。

- STEP

友達との思い出

仲良しの友達との遊びや、お泊まり会、誕生日会など、友人関係を示す写真をまとめます。

- STEP

家族との思い出

旅行、お祝い事、休日の家族の時間など、家族との思い出を記録します。

- STEP

成長と変化

身長・体重の記録、失った乳歯の記録、勉強や運動面での成長など、成長の変化が分かる記録をまとめます。

小学生フォトブックの写真選びのコツ

小学生の写真選びで特に意識したいポイントは以下の通りです:

- 日常の変化:通学服装、学校での活動、放課後の様子など、日常生活の変化を示す写真を選びましょう。

- できるようになったこと:自転車に乗れるようになった、泳げるようになった、漢字を書けるようになったなど、新しいスキルを身につけた様子が分かる写真を選びましょう。

- 努力の過程:勉強や練習に取り組む姿勢や、何かに挑戦する様子など、結果だけでなく過程も記録しておくと、後から「頑張っていた時期」を振り返ることができます。

- 表情の変化:乳幼児期に比べて、表情が豊かになり、大人っぽくなっていく変化も記録しておきましょう。同じポーズでの定点観測写真があると、成長がより実感できます。

- 子ども自身が大切にしているもの:お気に入りの本、集めているもの、大切にしているアイテムなど、子どもの興味や価値観を示すものも写真に残しておきましょう。

シーサー先生

小学生になると、子ども自身の意見も尊重しながらフォトブックを作るとよいでしょう。「この写真は載せたくない」「この写真は特に好き」といった意見を聞きながら作ると、子どもも思い入れを持ちやすくなります。また、自分でキャプションやコメントを書いてもらうというのも素敵な思い出になりますよ。

小学生フォトブック作成の実践テクニック

小学生のフォトブックをさらに充実させるテクニックを紹介します:

- 子ども自身のメッセージページ:フォトブックの一部に、子ども自身が文章を書くスペースを設け、「今年の思い出」「今の気持ち」などを記入してもらいます。

- 作文や絵日記の記録:学校で書いた作文や絵日記の中から、印象的なものを選んでスキャンし、フォトブックに取り入れます。

- 成長比較ページ:入学時と学年末、あるいは前年と今年など、同じポーズや場所での写真を比較する「Before/After」ページを作ると、成長の変化が一目瞭然です。

- 「1年間の10大ニュース」:その年に起きた家族や子どもにとっての大きな出来事、嬉しかったこと、驚いたことなどを「10大ニュース」としてまとめるページを作ります。

- 友達からのメッセージ:特に記念すべき学年(卒業学年など)には、仲の良い友達からのメッセージを集めてページを作ると、将来非常に価値のある記録になります。

小学生になると、フォトブック作りに子ども自身も参加できるようになります。特に3年生以上になると、写真選びや、レイアウトについての意見を出したり、コメントを書いたりと、共同作業としてフォトブック作りを楽しむことができます。これは子どもの自己肯定感を高める効果もあり、一石二鳥です。

ミーさん

小学生になると、友達との写真も増えてきますが、フォトブックに他の子の写真を載せる場合、何か気をつけることはありますか?

シーサー先生

とても大切なポイントですね。基本的に、他のお子さんが写っている写真をフォトブックに使う場合は、そのお子さんの保護者の了承を得ることをおすすめします。特にSNSに投稿する場合と違って、家族だけで見るアルバムであれば問題ないと考える方が多いですが、配慮することで後々のトラブルを避けられます。また、学校行事の写真は、学校のポリシーに従うことも大切です。

フォトブック作成の時短テクニック

忙しい子育て世代にとって、「時間がない」というのはフォトブック作成の最大の障壁です。しかし、効率的なアプローチを取れば、限られた時間でも質の高いフォトブックを作ることは十分可能です。私自身、7年間で100冊以上のフォトブックを作り続けられたのは、以下のような時短テクニックを活用してきたからです。

効率的な作業フロー

まとまった時間を確保するのが難しい場合は、以下のような作業の分割がおすすめです:

- STEP

日常的な写真整理(毎週15分)

毎週の決まった時間(例えば日曜夜)に、その週に撮った写真を整理します。フォトブック作成時に使いたい写真は専用のアルバムに移動させておくと、後の選択が楽になります。スマホ写真の整理術で紹介しているような効率的な分類方法を活用しましょう。

- STEP

構成プラン作成(1時間)

フォトブック作成を始める前に、まずは全体の構成を紙に書き出します。「誕生日」「運動会」「旅行」など、大きなイベントを中心に、どのページに何を載せるかの大まかなプランを立てます。これにより、作業中に悩む時間を大幅に削減できます。

- STEP

写真選び(15分×数回)

構成プランに従って、セクションごとに写真を選んでいきます。通勤時間や子どもが寝た後の短い時間に少しずつ進めることができます。先に選んだ写真を専用フォルダに移動させておくと、次のステップがスムーズになります。

- STEP

フォトブック編集(30分×数回)

選んだ写真をフォトブックアプリにアップロードし、編集していきます。これも一度にすべてを行う必要はなく、「今日は5ページだけ」というように区切って進めると負担が少なくなります。時短テクニックを活用しましょう。

- STEP

最終チェックと注文(30分)

全ページの編集が完了したら、最終チェックを行います。誤字脱字や写真の配置ミスがないか確認し、問題なければ注文手続きを進めます。

このように作業を分割することで、「まとまった時間」を確保する必要なく、少しずつでも着実に進めることができます。特に小さな子どもがいる場合は、細切れの時間を有効活用することが継続のカギです。

ミーさん

細切れ時間で作るのはいいですね!でも写真選びがいつも大変で、何百枚もある中からどうやって効率的に選べばいいか悩んでしまいます…

シーサー先生

写真選びは最も時間がかかる作業ですよね。私のおすすめは「3秒ルール」です。各写真を見て3秒以内に「これは絶対残したい」と思ったものだけを選ぶというシンプルな方法です。迷った時点でそれほど重要でない写真かもしれません。最初の選別で100枚選んだとしても、そこからさらに半分に絞るという二段階の選別も効率的ですよ。

テクノロジーを活用した時短テクニック

現代のフォトブックサービスやスマートフォンアプリには、作業効率を上げるための様々な機能が搭載されています。以下の機能を活用することで、さらに時短が可能です。

- 自動レイアウト機能の活用:多くのフォトブックアプリには、選んだ写真を自動でレイアウトしてくれる機能があります。完璧な仕上がりを求めなければ、この機能だけでも十分満足できる場合が多いです。

- テンプレートの再利用:毎年同じイベント(誕生日、運動会など)のページがある場合は、前年のフォトブックの構成をテンプレートとして再利用すると効率的です。

- 顔認識技術の活用:Googleフォトなどの顔認識機能を使えば、特定の子どもの写真だけを素早く抽出できます。

- 日付/イベントごとの自動分類:スマートフォンの写真アプリに備わっている「イベント」や「日付」での自動分類を活用すると、特定の行事や旅行の写真をまとめて見つけることができます。

- クラウドサービスの同期機能:iCloudやGoogleフォトなどのクラウドサービスを活用すれば、スマホで選んだ写真をPCですぐに編集するなど、デバイス間でのシームレスな作業が可能になります。

特にノハナやしまうまプリントなどのフォトブックサービスは、スマートフォンアプリを提供しており、スマホだけで完結する手軽さが魅力です。通勤中や空き時間にフォトブック作成を進められるのは、忙しい親にとって大きなメリットと言えるでしょう。

ミニマリストアプローチ:シンプルで続けやすい作り方

フォトブック作りを負担に感じず、長く続けるためには、「完璧」を求めすぎないことも大切です。以下のようなシンプルなアプローチを取ることで、作業量を減らしながらも満足度の高いフォトブックを作ることができます。

- 「1ページ=1イベント」の法則:複雑なレイアウトを考えるのではなく、1ページに1つのイベントや出来事だけを記録する方法。シンプルですが、後から見返したときに分かりやすいというメリットがあります。

- 「月1ベストショット」方式:各月の最高の1枚(または3枚程度)だけを選んで構成する方法。少ない写真でも、1年分をまとめれば立派なフォトブックになります。

- 「テキスト最小限」の割り切り:キャプションや説明文にこだわりすぎず、写真のみ(または日付と簡単なタイトルのみ)のシンプルな構成にすることで、作業時間を大幅に削減できます。

- 同一テンプレートの活用:全ページで同じレイアウトテンプレートを使用することで、デザインを考える時間を省略できます。

- 「80%完成」で満足する:「まだこの写真も入れたい」「もっとこのページを良くしたい」という完璧主義を手放し、8割程度の完成度で満足することも大切です。

特に5つ目の「80%完成で満足する」という考え方は非常に重要です。完璧なフォトブックを1冊作って疲れ果てるよりも、「まあこれでいいか」というレベルのフォトブックを毎年コンスタントに作り続ける方が、結果的には子どもの成長記録として大きな価値を持つことになります。

継続するためのモチベーション維持法

フォトブック作りを長期的に続けるためには、モチベーションの維持も重要です。子どもの成長記録を継続的に残すための工夫を紹介します。

年間ルーティンの確立

毎年決まった時期にフォトブック作りを行うという習慣を作ることで、継続しやすくなります。

- 誕生日前の1ヶ月:子どもの誕生日前の1ヶ月をフォトブック作成月として設定し、その期間内に1歳分のフォトブックを作るというルーティンを確立する方法です。誕生日に合わせて完成させれば、子どもへのプレゼントとしても喜ばれます。

- 年始の恒例行事:年末年始の休暇中に、前年1年分のフォトブックを作るというルーティンも効果的です。年の締めくくりとして、1年の思い出を振り返りながらフォトブックを作るという時間は、家族にとっても特別な意味を持ちます。

- 長期休暇の活用:夏休みやGWなどの長期休暇を「フォトブック作成週間」として活用する方法もあります。

私の場合は、子どもの誕生日の約1ヶ月前から作り始め、誕生日までに完成させるというサイクルを続けています。「誕生日までに間に合わせる」という締め切りがあることで、先延ばしにせずに取り組むことができています。

ご褒美システムの活用

フォトブック作りというタスクを達成した自分へのご褒美を決めておくことも、モチベーション維持には効果的です。

- 完成記念のお楽しみ:フォトブック完成後に自分へのご褒美(好きなスイーツ、マッサージ、映画鑑賞など)を用意しておくことで、完成に向けたモチベーションが高まります。

- 家族での完成お祝い:フォトブックが届いたら、家族で一緒に見る「お披露目会」を開催するという楽しみを設定するのも良いでしょう。

- SNSでのシェア:プライバシーに配慮しつつ、完成したフォトブックの表紙や一部をSNSでシェアして友人からの反応を楽しむというのも、達成感を得る方法の一つです。

シーサー先生

実は私が長く続けられた大きな理由は、完成したフォトブックを子どもが喜ぶ姿を見られることです。「また見せて」と何度もリクエストしてくれることが、次も作ろうというモチベーションになっています。子どもにとっての価値を実感できると、続ける原動力になりますよ。

家族を巻き込む作戦

フォトブック作りを一人で抱え込まず、家族を巻き込むことで、負担を減らしながらも家族の絆を深める活動にできます。

- パパの役割を明確に:写真選びは妻、レイアウトは夫というように役割分担をすることで、一人の負担を減らせます。夫婦で協力することで、両方の視点が入った豊かなフォトブックになるというメリットもあります。

- 子どもと一緒に作る:小学生以上になると、子ども自身も写真選びやコメント書きに参加できます。子どもにとっても自分の成長の記録に関わることで、特別な思い出になります。

- 祖父母の協力を得る:写真の日付や場所の確認、エピソードの聞き取りなど、祖父母の協力を得ることもできます。特に昔の家族写真などを取り入れる場合は、祖父母の記憶を頼りにすることで、より深みのあるフォトブックになります。

私の家庭では、基本的な写真選びと構成は私が行い、夫には「これとこれ、どっちの写真がいいと思う?」といった具体的な選択肢を示して意見を求めるようにしています。全て任せるのではなく、明確な選択肢から選んでもらうことで、夫も気軽に参加でき、かつ家族全員の思いが詰まったフォトブックになります。

費用対効果の最適化

フォトブック作りを長期的に続けるためには、費用面での工夫も大切です。特に複数の子どもがいる場合や、毎年作り続ける場合は、コストが積み重なります。

- セールやキャンペーンを活用:多くのフォトブックサービスでは、定期的にセールやキャンペーンを実施しています。特に年末年始や母の日、夏休みなどはお得な割引が多い時期です。年間計画を立てて、セール時期に合わせて作成・注文するのが賢い方法です。

- 複数冊一括注文の割引:同時に複数冊を注文すると送料がお得になったり、冊数割引が適用されたりするサービスもあります。親戚や祖父母への贈答用としても複数冊作る場合は、まとめて注文するとコスト削減になります。

- サイズとページ数の最適化:サイズが大きいほど、またページ数が多いほど料金は高くなります。内容に合わせて最適なサイズとページ数を選ぶことで、無駄なコストを削減できます。日常の記録ならコンパクトなサイズで、特別なイベントには大きめのサイズというように使い分けるのも一つの方法です。

- 年間計画での予算配分:年間いくら程度フォトブックに使えるかを事前に決めておき、その範囲内で作成する計画を立てるとよいでしょう。例えば「年間2万円までのフォトブック予算」といった具合に決めておけば、見直しや調整がしやすくなります。

- 無料クーポンサービスの活用:ノハナのような「月1冊無料(送料別)」というサービスを利用すれば、コストを大幅に抑えることができます。ただし、サイズやページ数に制限がある場合が多いので、用途に合わせて選びましょう。

私の経験では、サイズを統一することで本棚での見栄えが良くなる一方、すべてを高品質・高価格のフォトブックで作るとかなりの費用がかかります。そこで、特別なイベント(入学式、七五三など)や節目の年齢(0歳、小学校入学など)のフォトブックはマイブックなどの高品質サービスで、日常の記録はしまうまプリントなどの費用対効果の高いサービスで作るという使い分けをしています。

ミーさん

やっぱり費用も気になりますよね。子どもが2人いるので、それぞれ毎年作ると結構な額になってしまいそうです…

シーサー先生

費用面は確かに悩ましいところですね。私のおすすめは「メリハリをつける」方法です。例えば0歳は成長が著しいので1冊、1-2歳も1冊、その後は2年分をまとめて1冊にするなど、年齢によって分け方を工夫する方法があります。また、「家族全員の1年」という形で兄弟姉妹をまとめた1冊を作るという選択肢もありますよ。

フォトブック作成を見据えた写真管理術

スムーズにフォトブックを作成するためには、日頃からの写真管理が重要です。膨大な量の写真から選ぶ作業は非常に時間がかかるため、普段から整理しておくことで大幅な時短につながります。

効率的な整理システム

スマートフォンの写真を効率的に管理する方法をいくつか紹介します。

- フォルダ構造の設計:「年→月→イベント」といった階層構造でフォルダを作っておくと、後から特定の写真を探しやすくなります。例えば「2025年→5月→運動会」というように整理しておけば、フォトブック作成時にすぐに必要な写真にアクセスできます。

- 「お気に入り」機能の活用:iPhoneの「お気に入り」機能やGoogleフォトの「スター付き」機能を使って、フォトブックに使いたい写真をその都度マークしておく習慣をつけると、後の選別が格段に楽になります。

- アルバム機能の活用:「成長記録用」「誕生日」「旅行」などテーマ別のアルバムを作成し、該当する写真を随時振り分けておく方法も効果的です。

- 定期的な整理習慣:月に一度など、定期的に写真を整理する時間を設けることで、写真が溜まりすぎて手に負えなくなる事態を防げます。例えば「毎月第一日曜日は写真整理の日」といったルーティンを作るとよいでしょう。

私は「毎晩寝る前の5分」で、その日撮った写真の中からお気に入りをマークし、必要に応じてアルバムに振り分けるという習慣をつけています。毎日の小さな積み重ねが、後のフォトブック作成を格段に楽にしてくれます。

安全なバックアップと保存

大切な思い出の写真を失わないための、安全なバックアップと保存方法も重要です。

- クラウドストレージの活用:iCloudやGoogleフォト、Amazon Photosなどのクラウドサービスを利用して、自動的にバックアップする仕組みを整えることが重要です。スマートフォンの故障や紛失に備え、写真データを複数の場所に保存しておきましょう。

- 定期的な外部メディアへのバックアップ:特に重要な写真は、外付けハードディスクやUSBメモリなどの物理的なメディアにもバックアップしておくと安心です。クラウドサービスのアカウントトラブルや、サービス終了といった事態にも対応できます。

- 写真プリント:デジタルデータだけでなく、特に思い入れのある写真は実際にプリントしておくという「アナログバックアップ」も有効です。しまうまプリントのような写真プリントサービスを利用して、厳選した写真を定期的にプリントする習慣をつけるのもおすすめです。

また、フォトブック自体も大切な写真のバックアップとしての役割を果たします。デジタルデータが何らかの理由で失われても、フォトブックとして印刷されていれば、大切な思い出は物理的な形で残ります。この点からも、定期的にフォトブックを作成する価値は大きいと言えます。

子どもの成長記録フォトブックに関するよくある質問

最後に、子どもの成長記録フォトブックに関するよくある質問にお答えします。

Q

子どもが大きくなると恥ずかしがる写真もあると思いますが、どういった写真は避けた方がいいでしょうか?

A

お風呂場での写真や、おむつ替えの写真など、子どもが大きくなったときに恥ずかしく感じる可能性のある写真は避けた方が無難です。また、泣いているときや機嫌が悪いときの写真も、子どもの尊厳を尊重する意味で、必要最小限にとどめるのがよいでしょう。基本的に、「将来このフォトブックを友達に見せても恥ずかしくない」という視点で写真を選ぶことをおすすめします。

Q

フォトブックの保管方法やお手入れ方法を教えてください。長期保存するためのコツはありますか?

A

フォトブックを長期保存するには、直射日光を避け、湿度が低く温度変化の少ない場所で保管することが重要です。本棚に立てて保管する場合は、重みで変形しないよう、同じサイズの本と並べるとよいでしょう。また、ハードカバーのフォトブックの方が経年劣化に強いため、特に長期保存を考えるなら、ハードカバータイプを選ぶことをおすすめします。定期的に手で触れることで、紙が呼吸し、長持ちするとも言われています。

Q

子どもが興味を持ってフォトブックを見てくれるようにするコツはありますか?

A

子どもが興味を持つフォトブックにするコツはいくつかあります。まず、子どもが手に取りやすいサイズにすることが大切です。特に小さな子どもなら、A5サイズ程度が扱いやすいでしょう。また、内容面では子ども自身が主役の写真を多く取り入れること、子どもが好きなキャラクターやテーマに合わせたデザインを選ぶこと、「赤ちゃんのときはこうだったね」といった親子の会話を楽しみながら一緒に見る時間を作ることなどが効果的です。子ども自身に「これはあなたの物語だよ」と伝えることで、特別感を持って大切にしてくれるようになります。

Q

複数の子どもがいる場合、フォトブックはどのように作るのがおすすめですか?

A

複数の子どもがいる場合は、大きく2つのアプローチがあります。1つ目は、子どもごとに個別のフォトブックを作る方法です。これは各子どもの成長を詳細に記録できる利点がありますが、費用と時間がかかるという難点があります。2つ目は、家族全体として1つのフォトブックを作る方法です。「家族の2025年」のように年ごとにまとめるアプローチで、兄弟姉妹の関わりも含めた家族全体の思い出が記録できます。どちらの方法も一長一短ありますので、ご家庭の状況や予算に合わせて選ぶとよいでしょう。ハイブリッドアプローチとして、赤ちゃん時代は個別に、成長してからは家族全体でというように組み合わせる方法もあります。

まとめ:子どもの成長記録フォトブック作成の価値

子どもの成長は瞬く間に過ぎていきます。「あの頃に戻りたい」と思っても、時間を巻き戻すことはできません。しかし、フォトブックという形で子どもの成長を記録しておくことで、いつでもその瞬間に戻ることができます。

この記事では、0歳から小学生までの年齢別フォトブック作成のポイントや、忙しい子育て世代でも継続して作り続けるためのテクニックを紹介してきました。特に重要なポイントをまとめると:

- 年齢に合わせた構成を考える:0歳は月齢ごと、1-2歳は活動や成長、幼稚園・保育園期は社会性や友達関係、小学生は学校生活や習い事など、年齢に合わせた構成を考えることで、その時期の特徴を的確に記録できます。

- 効率的な作業フローを確立する:写真整理、構成プラン作成、写真選び、編集、注文という流れを細分化し、細切れの時間を活用することで、忙しい中でも着実に進めることができます。

- テクノロジーを活用する:自動レイアウト機能や顔認識技術など、フォトブックアプリのテクノロジーを活用することで、作業効率を上げることができます。

- 継続のためのルーティンを作る:年間計画の中にフォトブック作成を組み込み、習慣化することで長期的に続けやすくなります。

- 完璧を求めすぎない:「80%完成で満足する」という考え方を持ち、継続することの価値を重視することが大切です。

そして何より大切なのは、フォトブック作りを「やらなければならない義務」としてではなく、「子どもとの思い出を楽しむ時間」として捉えることです。写真を選びながら「こんなことがあったね」と振り返る時間自体が、親としての大切な時間です。

フォトブック作りを始めるのに遅すぎることはありません。今日から少しずつ始めてみることで、将来の自分と子どもに素晴らしいプレゼントを贈ることができるのです。様々なフォトブックサービスを比較検討して、あなたとお子さんにぴったりのフォトブックサービスで、大切な成長の記録を残してみませんか?

※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部が当サイトに還元されることがありますが、紹介している商品やサービスに関する評価は、100冊以上の実際の作成経験に基づく正直な感想です。